國內芯片研發生產的出路到底在哪?

2020-5-29 10:03:43??????點擊:

[導讀]自從美國對華為制裁升級后,半導體行業對華為與中芯國際的關注空前高漲。中芯國際,45nm以上工藝成熟,14nm量產良好,12nm試產,華為麒麟芯片需要的7nm工藝研發多時,但是進展較緩慢。

自從美國對華為制裁升級后,半導體行業對華為與中芯國際的關注空前高漲。中芯國際,45nm以上工藝成熟,14nm量產良好,12nm試產,華為麒麟芯片需要的7nm工藝研發多時,但是進展較緩慢。

自美方發布新的出口管制以來,已經證實或未經證實的市場消息、權威發布的或坊間流傳的業界人士分析源源不斷,先有"華為緊急追加7億美元訂單、臺積電欲先供給華為",后有"中芯國際獲國家210億元注資",無論是好消息還是壞消息,都透露出一個明確的趨勢:中國芯片產業或將迎來巨變。

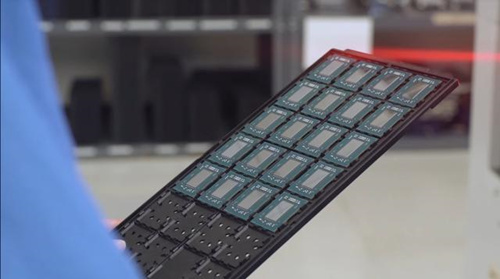

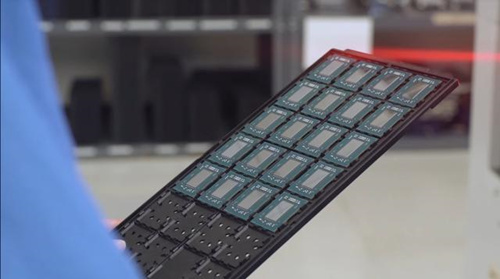

互聯網時代,信息科技產業無疑是各經濟大國發展的核心,而半導體芯片作為信息產業的基石,掌握自主生產高端芯片的技術不僅可以推進信息科技行業快速發展,還可以保障國家信息安全。除此之外,芯片還與人民生產生活的關鍵行業息息相關,如醫療、通信、汽車等。但目前為止,高端芯片的生產技術牢牢地掌握在部分一線半導體設備生產制造公司手中,如臺積電、三星、高通。

我國作為科技大國,掌握著世界尖端的5G技術,為何在半導體芯片領域呈現弱勢?國內芯片研發生產的出路到底在哪?

1、中芯國際的20年,是我國半導體芯片快速發展的20年

中芯國際作為我國半導體芯片生產的領頭羊,它的發展歷程跟我國半導體芯片的發展有著一定的相似度。我國在半導體芯片領域起步較晚,在2000年之前,國家芯片制造主要由國家投資建廠,采用國有體制,研發人才與資金都來自于國家,與當時半導體芯片生產起步較早的美國、德國、荷蘭形成落差。

直到2000年,中芯國際落戶內地,帶來了400多名來自美國、歐洲、韓國的半導體芯片領域優秀人才,這一行為為中國芯片生產帶來了國際人才與資金。趁著大陸出臺的鼓勵集成電路行業發展的"18號文件"這股東風,中芯國際建成了半導體制造廠。但隨之而來的是另一個難題——西方國家對我國設備采購的限制。

在嚴峻的技術封鎖中,當時中芯國際的創始人張汝京通過各方面的人脈資源,取得了從美國進口半導體設備的出口許可證,迅速建成了晶圓廠。2000年建立廠房、2001年試投產、2004年掛牌上市,中芯國際突破歐美國家的技術封鎖,成為了國際第四大芯片制造廠,同時也在中國半導體芯片生產領域引領了一股新風。

2、購買光刻機未果,中芯國際7nm的研發出路在何處?

起步時間慢、缺乏核心技術是中國半導體芯片生產的兩大硬傷,這導致我國在很長一段時間里,半導體產業鏈都需靠進口產品來彌補。解決這兩大硬傷的方法有兩個,一是學習先進技術、二是自主研發。

由于7nm芯片的生產過于精密,只有依靠光刻機(EUV)才能實現量產與商用普及,但光刻機的研發難度十分之大,世界尖端光刻機的生產技術掌握在由歐美財團控股的荷蘭ASML公司手中。中芯國際曾向ASML購買一臺可生產7nm芯片的光刻機,但受多方面因素影響,ASML至今未發貨。

自主研發的核心在于資金和人才。此前,據中芯國際官方消息稱,中芯國際已獲得國家集成電路基金會第二期注資210億元,如此大額度的國家資金投入使得中芯國際免除了研發的后顧之憂。除此之外,據華為方發布的消息稱,華為已派遣工程師入駐中芯國際,共同攻克7nm芯片的研發。華為在研發方面的投入以及專業程度有目共睹,相信華為與中芯國際的強強聯手必定不讓人失望。

美國一直掌握著半導體產業的核心技術,對中國半導體企業進行技術封鎖。縱觀中芯國際的發展,在重重困境中一步步走到今天,實屬不易。雖然中芯國際的工藝實力較世界頂尖水平還有差距,但是依舊給業界創造不少奇跡。面對西方封鎖,我們從不畏懼,一次次創造奇跡,相信這次也一定如往。

自從美國對華為制裁升級后,半導體行業對華為與中芯國際的關注空前高漲。中芯國際,45nm以上工藝成熟,14nm量產良好,12nm試產,華為麒麟芯片需要的7nm工藝研發多時,但是進展較緩慢。

自美方發布新的出口管制以來,已經證實或未經證實的市場消息、權威發布的或坊間流傳的業界人士分析源源不斷,先有"華為緊急追加7億美元訂單、臺積電欲先供給華為",后有"中芯國際獲國家210億元注資",無論是好消息還是壞消息,都透露出一個明確的趨勢:中國芯片產業或將迎來巨變。

互聯網時代,信息科技產業無疑是各經濟大國發展的核心,而半導體芯片作為信息產業的基石,掌握自主生產高端芯片的技術不僅可以推進信息科技行業快速發展,還可以保障國家信息安全。除此之外,芯片還與人民生產生活的關鍵行業息息相關,如醫療、通信、汽車等。但目前為止,高端芯片的生產技術牢牢地掌握在部分一線半導體設備生產制造公司手中,如臺積電、三星、高通。

我國作為科技大國,掌握著世界尖端的5G技術,為何在半導體芯片領域呈現弱勢?國內芯片研發生產的出路到底在哪?

1、中芯國際的20年,是我國半導體芯片快速發展的20年

中芯國際作為我國半導體芯片生產的領頭羊,它的發展歷程跟我國半導體芯片的發展有著一定的相似度。我國在半導體芯片領域起步較晚,在2000年之前,國家芯片制造主要由國家投資建廠,采用國有體制,研發人才與資金都來自于國家,與當時半導體芯片生產起步較早的美國、德國、荷蘭形成落差。

直到2000年,中芯國際落戶內地,帶來了400多名來自美國、歐洲、韓國的半導體芯片領域優秀人才,這一行為為中國芯片生產帶來了國際人才與資金。趁著大陸出臺的鼓勵集成電路行業發展的"18號文件"這股東風,中芯國際建成了半導體制造廠。但隨之而來的是另一個難題——西方國家對我國設備采購的限制。

在嚴峻的技術封鎖中,當時中芯國際的創始人張汝京通過各方面的人脈資源,取得了從美國進口半導體設備的出口許可證,迅速建成了晶圓廠。2000年建立廠房、2001年試投產、2004年掛牌上市,中芯國際突破歐美國家的技術封鎖,成為了國際第四大芯片制造廠,同時也在中國半導體芯片生產領域引領了一股新風。

2、購買光刻機未果,中芯國際7nm的研發出路在何處?

起步時間慢、缺乏核心技術是中國半導體芯片生產的兩大硬傷,這導致我國在很長一段時間里,半導體產業鏈都需靠進口產品來彌補。解決這兩大硬傷的方法有兩個,一是學習先進技術、二是自主研發。

由于7nm芯片的生產過于精密,只有依靠光刻機(EUV)才能實現量產與商用普及,但光刻機的研發難度十分之大,世界尖端光刻機的生產技術掌握在由歐美財團控股的荷蘭ASML公司手中。中芯國際曾向ASML購買一臺可生產7nm芯片的光刻機,但受多方面因素影響,ASML至今未發貨。

自主研發的核心在于資金和人才。此前,據中芯國際官方消息稱,中芯國際已獲得國家集成電路基金會第二期注資210億元,如此大額度的國家資金投入使得中芯國際免除了研發的后顧之憂。除此之外,據華為方發布的消息稱,華為已派遣工程師入駐中芯國際,共同攻克7nm芯片的研發。華為在研發方面的投入以及專業程度有目共睹,相信華為與中芯國際的強強聯手必定不讓人失望。

美國一直掌握著半導體產業的核心技術,對中國半導體企業進行技術封鎖。縱觀中芯國際的發展,在重重困境中一步步走到今天,實屬不易。雖然中芯國際的工藝實力較世界頂尖水平還有差距,但是依舊給業界創造不少奇跡。面對西方封鎖,我們從不畏懼,一次次創造奇跡,相信這次也一定如往。

- 上一篇:Wi-Fi 6E與藍牙5.2完美結合!高通發布全球最快無線方 2020/5/29

- 下一篇:孟晚舟未能獲釋,華為回應:將不懈努力,確保正義得到伸張 2020/5/29