你是一粒沙子,我是一顆芯片,沙子變芯片成長記

一個看起來只有指甲蓋那么大芯片,里面卻包含著幾千萬甚至幾億的晶體管,想想就覺得不可思議,而在工程上這又是如何實現的呢?

芯片其主要成分就是硅。硅是地殼內第二豐富的元素,而脫氧后的沙子(尤其是石英)最多包含25%的硅元素,以二氧化硅(SiO2)的形式存在。

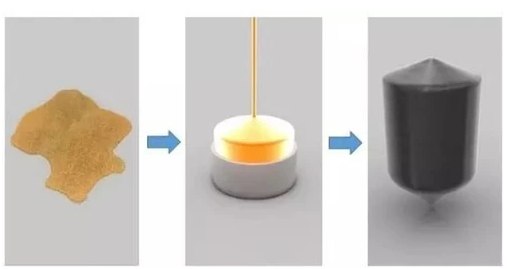

硅(SiO2)一直被稱為半導體制造產業的基礎,就是因為它能夠制成一個叫晶圓的物質,而首先我們需要把硅通過多步凈化熔煉后變為硅錠(Ingot)。然后再用金剛石鋸對硅錠進行切割,才會成為一片片厚薄均勻的晶圓。

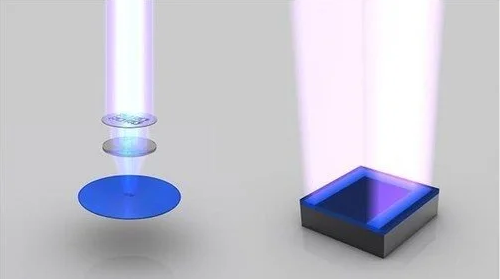

接下來需要一樣叫光刻膠的物質去鋪滿它的表面,光刻膠層隨后透過掩模(Mask)被曝光在紫外線(UV)之下,變得可溶,期間發生的化學反應。掩模上印著預先設計好的電路圖案,紫外線透過它照在光刻膠層上,就會形成微處理器的每一層電路圖案。

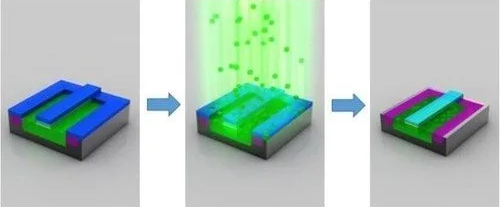

晶體管的形成

到了這一步還要繼續往下走,我們還需要繼續澆上光刻膠,然后光刻,并洗掉曝光的部分,剩下的光刻膠還是用來保護不會離子注入的那部分材料。

晶體管形成過程

然后就是重要的離子注入過程,在真空系統中,用經過加速的、要摻雜的原子的離子照射固體材料,從而在被注入的區域形成特殊的注入層,并改變這些區域的硅的導電性。

離子注入完成后,光刻膠也被清除,而注入區域(綠色部分)也已摻雜了不同的原子。到了這一步,晶體管已經基本完成。

晶圓切片與封裝

然后我們就可以開始對它進行電鍍了,操作方法是在晶圓上電鍍一層硫酸銅,將銅離子沉淀到晶體管上。銅離子會從正極(陽極)走向負極(陰極)。電鍍完成后,銅離子沉積在晶圓表面,形成一個薄薄的銅層。

其中多余的銅需要先拋光掉,磨光晶圓表面。然后就可以開始搭建金屬層了。晶體管級別,六個晶體管的組合,大約為500nm。在不同晶體管之間形成復合互連金屬層,具體布局取決于相應處理器的功能設計。

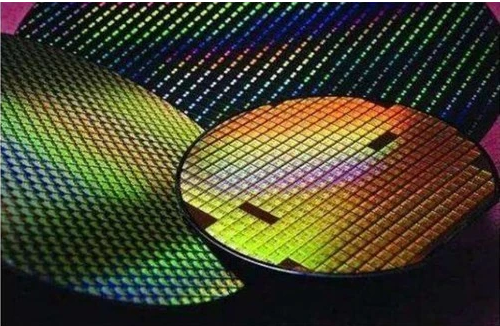

晶圓

芯片表面看起來異常平滑,但事實上放大之后可以看到極其復雜的電路網絡,打個比方,就像復雜的高速公路系統網。

接下來對晶圓進行功能性測試,完成后就開始晶圓切片(Slicing)。完好的切片就是一個處理器的內核(Die),測試過程中有瑕疵的內核將被拋棄。

最后就是經封裝,等級測試,再經過打包后,就是我們見到的芯片了。

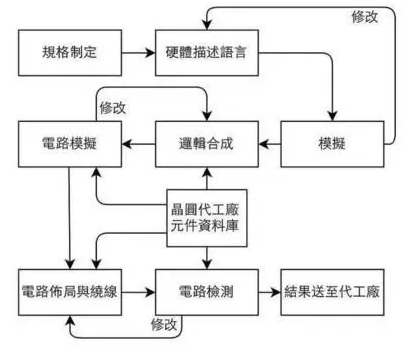

圖解處理器的制造過程

簡單地說,處理器的制造過程可以大致分為沙子原料(石英)、硅錠、晶圓、光刻、蝕刻、離子注入、金屬沉積、金屬層、互連、晶圓測試與切割、核心封裝、等級測試、包裝上市等諸多步驟,而且每一步里邊又包含更多細致的過程。

- 上一篇:工程師到底得多么會看多少波形?且看MOS管的GS波形分析! 2020/9/3

- 下一篇:SCT 系列電流傳感器 2020/9/2